一碗地道的柳州螺蛳粉,酸笋的脆爽、米粉的Q弹、鹌鹑蛋的鲜香……这些让人欲罢不能的“灵魂”配料,如今有了一个共同的源头——柳城县社冲乡。这个曾因境内有“国宝”级文物“巨猿洞”闻名,以传统农业为主的乡镇,近年来凭借螺蛳粉原材料全产业链的突破性发展,不仅成功入选“国家农业产业强镇”,更以“猿”味十足的创新姿态,成为乡村振兴的标杆。今天,让我们一起走进社冲乡,揭开一碗螺蛳粉背后的产业密码。

从“无”到“有”:

螺蛳粉原材料的“全链条革命”

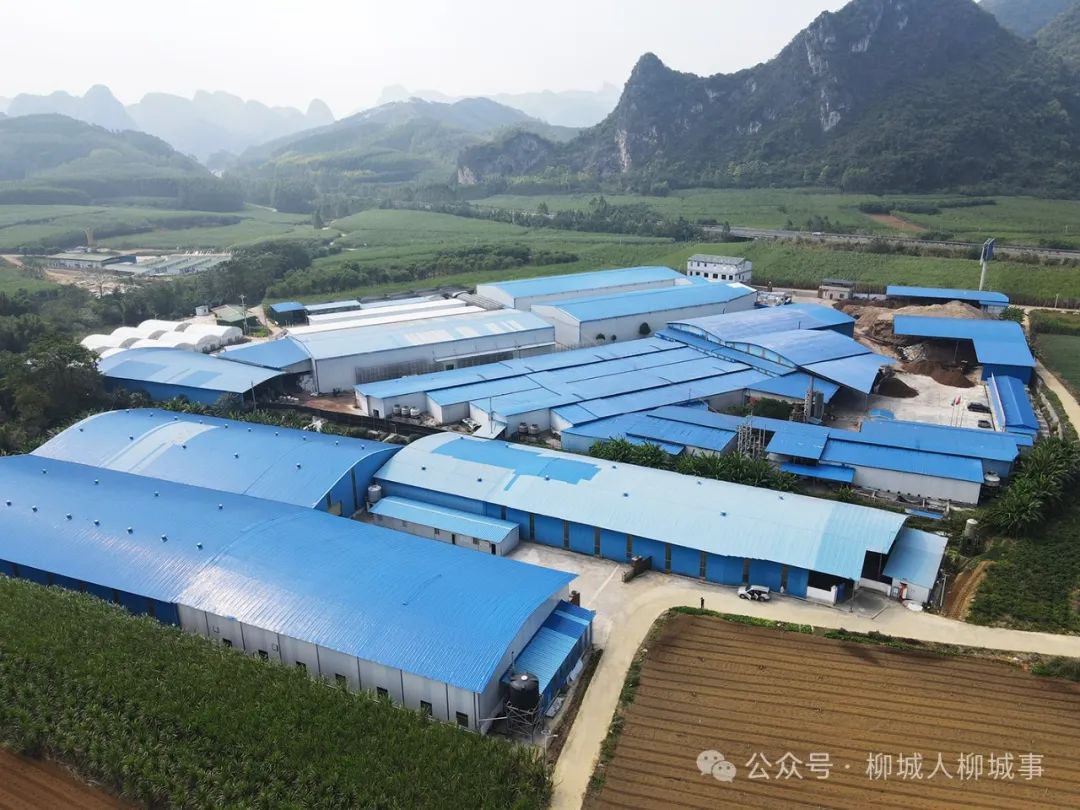

社冲乡作为传统的农业乡镇,多年以来都缺少优势特色产业,也缺乏带动发展的龙头企业和产业链延伸。自2021年开始,社冲乡在做大做强螺蛳粉原材料种养产业工作中积极探索。短短四年间,这里已崛起为广西首个螺蛳粉原材料全产业链强乡,秘诀便藏在“12610”工程的布局中:

“1”个目标:打造全区首个螺蛳粉原材料全产业链强乡;

“2”大研发中心:食用菌研发中心与螺蛳粉米粉研发中心;

“6”大亿元产业链:打造米粉、木耳、酸笋、豆角、蔬菜、鹌鹑六个螺蛳粉原材料6个亿元产业链;

“10”亿产值:2026年实现一二三产融合产值突破10亿元。

如今,社冲乡的螺蛳粉原材料企业从2016年的5家激增至20余家,6条产业链预计2025年产值达7亿元,成为柳城县种类最全、规模最大的原材料供应基地。

“保姆式服务”:

企业争相落户

社冲乡的产业崛起,离不开一套“硬核”服务机制:

土地流转“破局”:乡党委牵头成立土地流转服务小分队,流转土地3000余亩,盘活闲置校舍、点状用地,建设冷库冷链和物流设施,为企业提供“拎包入住”的便利。

审批服务“下沉”:创新“一枚印章管审批”模式,在螺蛳粉原材料生产加工产业园创建村级便民服务站,组建“螺事帮”县乡村三级帮办代办行政审批服务团队,推行“码上办”服务,2024年已为企业办结用地审批、营业执照等手续40宗。

科技赋能生产:引进智能大棚、无人机施肥等现代农业技术,建成千万棒级食用菌基地、百万羽鹌鹑养殖场,年产值超1亿元。

正是这种“企业有需求,政府秒响应”的态度,吸引了绿星农业、优闽农业等13家企业扎根社冲,形成“种养+加工+文旅”的全产业链生态。

“三园三区”:

乡村振兴的“社冲样板”

社冲乡以“三园三区”为抓手,推动产业与乡村深度融合:

螺蛳粉原材料产业园:百亩木耳园、千亩麻竹豆角基地、千亩蔬菜基地、百万羽鹌鹑养殖基地,串联起种植、加工、研学文旅链条,年接待游客超万人次。

水果科技示范园:燕窝果、脆蜜金桔等高端水果通过“灯补光+无人机施肥”技术,打造“科技农业”新名片。

村级集体经济产业园:整合7个村集体经济项目,大力推行“村集体建厂+企业承租”合作模式,推进土地流转,通过出租厂房及农业设施,实现全乡村级集体经济收入达130多万元。社冲村获评柳州市集体经济示范组织。

三大产业聚集区将进一步延伸产业链,使冲江村的生态循环示范区、平村生猪养殖区,以及社冲村的米粉原料加工区形成“一村一业”的差异化发展格局。

品牌崛起:

战略背后的民生温度

社冲乡不仅追求规模,更注重品牌价值:

“意恒”“创首食科”米粉:两家米粉厂日产米粉60吨,年产值5760万元;意恒公司米粉烘干生产线获国家发明专利;

“绿荣星”白背木耳:依托千万棒级菌棒厂,成为广西最大的木耳供应基地;

“笋哈哈”酸笋酸豆角:年产超万吨,酸爽风味征服全国食客;

“旭利康”淀粉:年产大米及薯类淀粉7200吨,销售收入约5700万元。

“农福冠”鹌鹑蛋:日产3000公斤,日销售额达4万元。

品牌崛起的背后,是“公司+基地+合作社+农户”的联农带农机制。全乡提供就业岗位超1000个,村民覃文平将土地流转后,月收入达4000元,实现了“租金+工资+分红”三重收益。

未来可期:

中央千万资金加持下的“强镇蓝图”

2024年,社冲乡获中央财政300万元支持,后续还将有700万元奖补资金注入。自治区财政厅调研时指出,社冲的产业链布局“思路清晰、成效显著”,下一步将加大科技投入,巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接。

面对未来,社冲乡计划:

拓展电商渠道,推动“社冲味道”走向全国;

深化“研学+文旅”模式,打造螺蛳粉文化体验基地;

培育更多本土品牌,冲刺2026年10亿元产值目标。