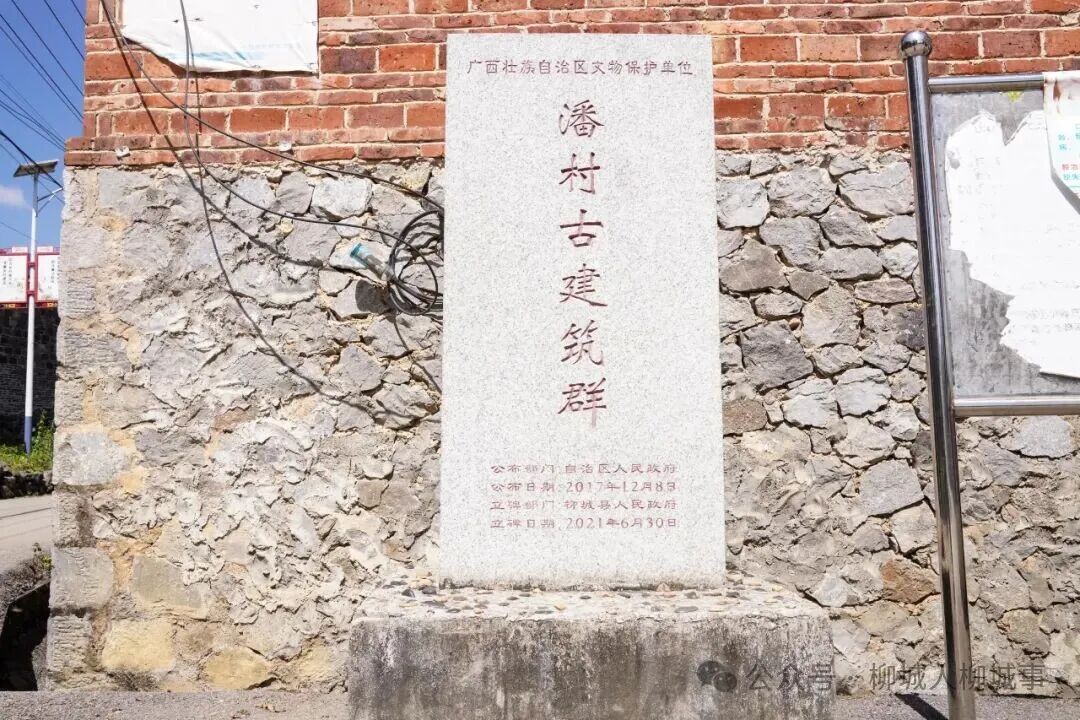

踏着初秋的微凉,小编步入柳城县古砦仫佬族乡云峰村潘村屯——这片被时光温柔包裹的清代古建筑群,正以青砖黛瓦的肌理、雕梁画栋的余温,静静诉说着730余年的迁徙与坚守。作为广西壮族自治区文物保护单位,它不仅是柳州地区古建筑的“活化石”,更藏着先民的防御智慧与中式美学的巧思。

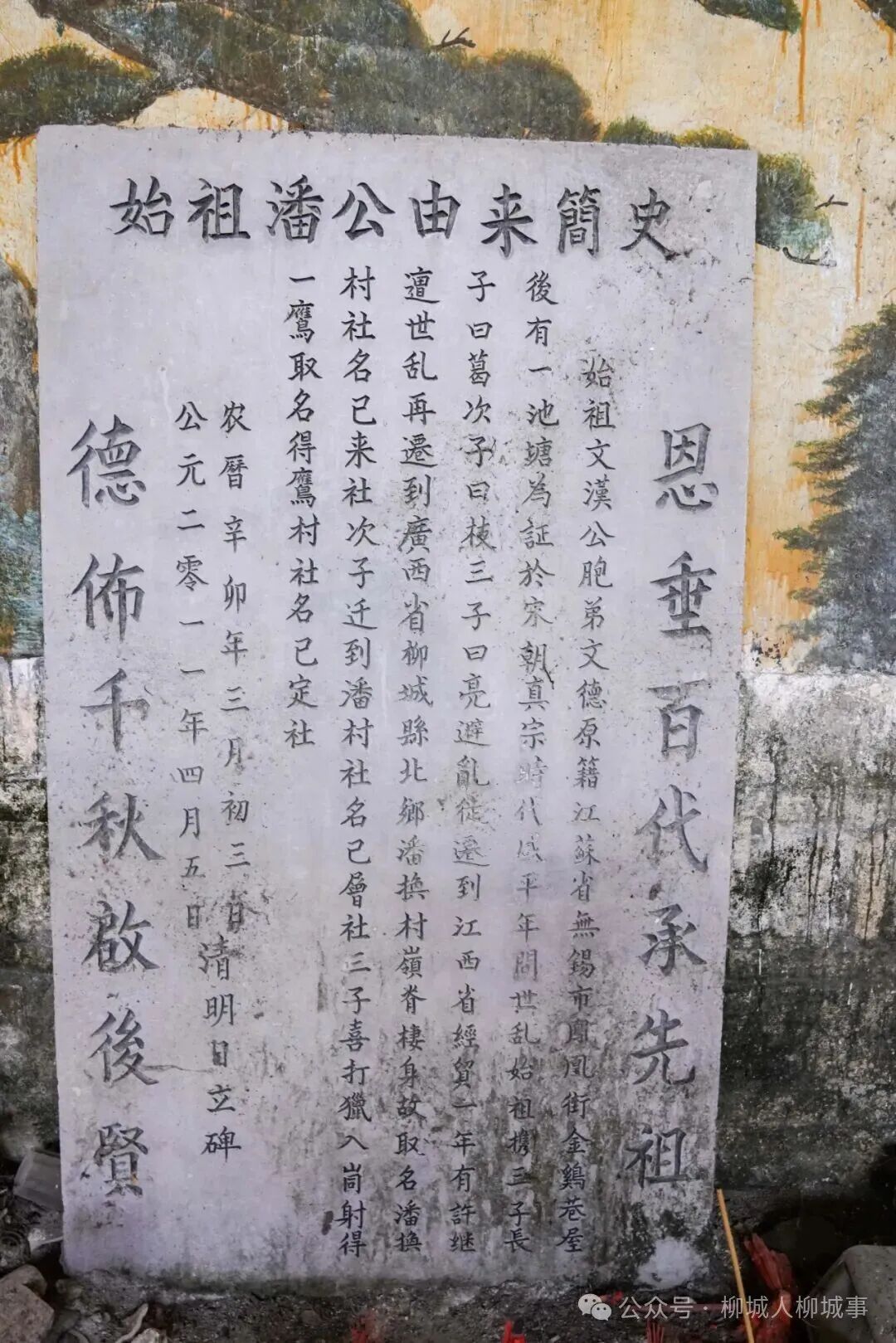

潘村的故事始于宋末的一场迁徙,潘氏先人为避祸,自江苏无锡启程,不远万里来到柳城扎根繁衍,“潘村屯”的名字便随着世代更迭,延续至今。如今屯中仅余几户姚姓,其余皆为潘氏后人,血脉的纽带仍在古建筑间悄然延续。

整座建筑群如一方规整的玉印,镶嵌在田陌中央,坐北向南的格局里,150米长、140米宽的区域内,21000平方米的土地上错落着80座民居,大多是青瓦青砖木结构,形制统一,宛若精心排布的围棋。建筑群内,房屋砖木为骨,青砖作肌,三角式屋顶覆着层层瓦片,经百年风雨冲刷,仍倔强地托着一方天空,檐角轻翘间,尽是清代建筑的庄重与灵秀。

最令人称叹的,是先民融入骨血的防御智慧。因无山可依、无河为障,他们将整座村设计成“回”字形的守护网,村内黑石板铺就的巷道,纵横交错如九曲回肠,民居紧密相拥。外围 7 座大门如忠诚的卫士,4座砖石门楼与3座石门分列四方,坐南向北的前大门后,特厚的木板门曾抵挡住无数风雨与盗匪。门楼上设瞭望孔起到观察和防御敌情的作用,周围2米多高的围墙搭配篱笆,筑起双重屏障。若是同一家兄弟,则会再加上一道“家门”,如此“大门套小门”的设计便能起到很强的防御功能,藏着先民“一夫当关”的巧思。在往后的数百年间,盗匪面对这层层嵌套的守护,均无可奈何。

漫步其间,最令人心动的莫过于那些穿越时光的壁画和雕刻。即使在不起眼的门槛上,花鸟山水的壁画也还依稀可辨,石门楼上,数百年前的壁画和雕刻依然展现着当时先人的审美智慧。在很多村民的家中都还保存着百年前的壁画,目前,村民姚贵强家中的壁画是保存得最完好的,不仅有工笔勾勒的草木虫鱼,更有墨色淋漓的书法题字,笔锋流转间,仿佛能看见当年匠人挥毫时的专注,艺术的光芒在岁月尘埃下依旧璀璨。

建筑群深处的潘氏祠堂,是宗族记忆的容器,祠堂为二进制建筑,内设开放式天井,在大门上方的小阁楼曾是先民听戏的所在,穿越百年历史,置身院中,仿佛还能听见先人们听戏时的笑语。至今,祠堂内仍然供奉着潘氏的祖先,还存有一方刻着先人历尽艰辛来此繁衍的历史石碑。现在祠堂还在使用,每逢重要节日和祖先祭日,潘村人还会回到祠堂进行祭祀祈福的活动,一砖一瓦都浸着团圆的暖意以及子嗣繁茂的骄傲。

如今,大部分村民已迁至建筑群外围,建起崭新的村落,现在只有8-10户人家守着老屋的晨光。这份完好,藏着潘村人刻在骨子里的守护,即便要建新房,也不损坏老建筑的一砖一瓦,而选择村外另建,让百年遗存得以完整留存。作为柳城仫佬族古建筑群的重要组成,潘村古建筑群以其宏大的规模、鲜活的细节,为研究清代建筑形制、防御体系与民俗文化提供了珍贵的实物样本,它如一卷摊开的历史长卷,在柳城的土地上,继续书写着古韵新生的故事。